「黒漆喰をやってみたいけど・・・難しいでしょ?」

というお問合せを頂きます。当社としても「やってみたい!」と思うお客様に出来る限りのご提案をと考えております。

というわけで、今回は・・・「また、瑞黒のしょうかいでしょ!」と言われるので、「古代漆喰の黒漆喰」をやってみたいと思います。

瑞黒が発売されるまでは、この古代漆喰の黒漆喰が当社の定番!でした。

もちろん黒漆喰は、日本の伝統的な左官技術ですので、簡単ではありません。まして白い漆喰を「黒」にするわけですから大変難しい工法です。ただ、少しでもこの伝統の黒漆喰施工方法を研究し、伝統工法を絶やさないようにしたいと考えております。

で、第一弾として古代漆喰上塗用を使った「プラスターボード(PB)」への黒漆喰工法をやってみたいと思います。

今回、お客様にご協力頂き、社内での検証後実際に試験施工をやってみました。

今回使用する材料は・・・

下塗り材料(2㎜~3㎜程度)

ボードベースライト・・・・4kg

硅砂 5号・・・・・3kg

下塗り砂漆喰

古代漆喰上塗用・・・・20kg

硅砂 5号・・・・5kg

硅砂 6号・・・・5kg

引き糊漆喰

古代漆喰上塗用・・・・20kg

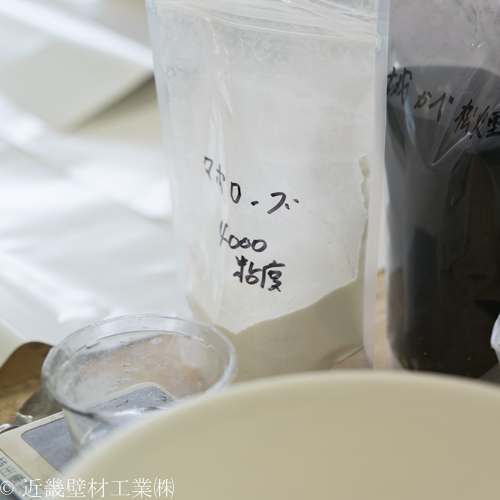

マーポローズ・・・・100g(※注意1)

上塗り漆喰

古代漆喰上塗用・・・・20kg

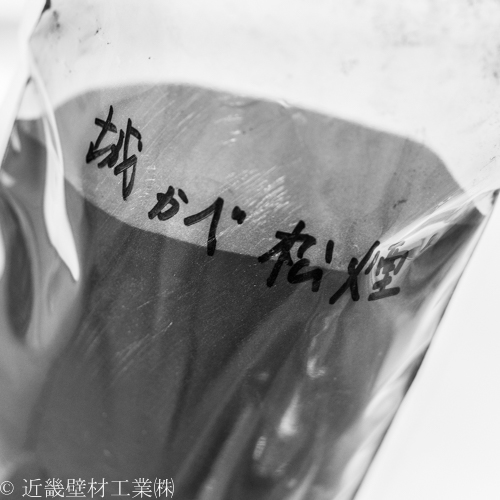

城かべ松煙・・・・2kg(※注意2)

といった感じで、あまり特殊な材料を使用せず、当社通常の在庫品で行うことにしました。

(※注意)については、下地の水引き及び、出したい色によって変わります。ご注意下さい!

社内での検証

1、下地作り!

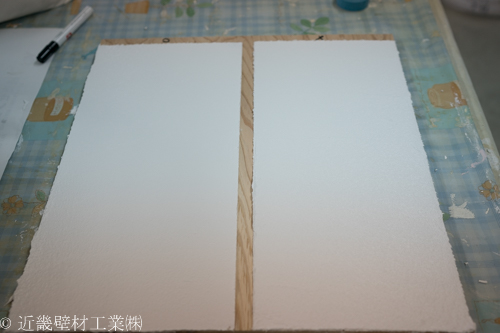

下地は、石膏ボードなので12.5mmのプラスターボードがよいですが、仕上の漆喰の押さえや亀裂などを考えて2重張りが望ましいです。

もちろん石膏ボードに直接漆喰は塗ることが出来ませんので、ボードベースやボードベースライトを塗ります。今回は、厚みをとるためにボードベースライトに硅砂を入れて塗りました。

①砂漆喰を作ってみる!

平ボード(プラスターボードPB)に黒漆喰ということなので、ボードへの下塗りにボードベースライトを使います。乾燥したボードベースライト上に塗る砂漆喰ですが、便宜上すべて古代漆喰上塗用を使いたいので、古代漆喰上塗り用で砂漆喰を作りました。

今回硅砂を使いましたが、本来漆喰への骨材は、硅砂より「寒水石(白砂)(炭カル)」のほうが良いといわれています。

寒水石の場合は、1厘と3厘サイズぐらいのものを混ぜると使いやすいと思います。

ボードベース上に砂漆喰をできるだけフラットに塗ります。ここがフラットになっていないと上塗りに影響するので、出来る限りフラットに塗って下さい。

これで下塗りは完成です。砂漆喰は、完全に乾燥させます。

なぜ?砂漆喰を塗るの?ボードベース上に直接仕上てもいいのでは?

という質問がありますが、理由は2つあります。一つ目にはボードベースでは下地がフラットにならないので砂漆喰でフラットな下地を作ります。

「じゃ、砂漆喰でなく普通の漆喰でもいいんじゃないの?」

これには、2つ目の理由が関係します。

2つ目の理由は、下地に水を引かせないといけないからです。

下地に均一に水を引かせ、その水を長時間貯水しておく場所が必要になります。これが砂漆喰の役割になります。貯水タンクは大きいほうがよいので砂漆喰を厚く塗る必要があります。

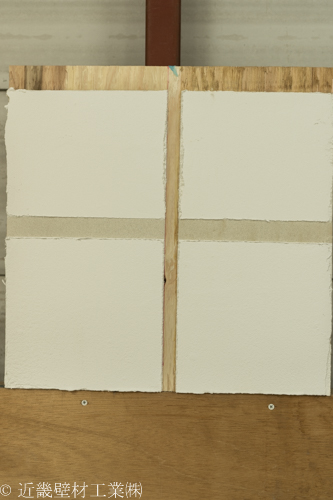

②引き糊で下地の水引きを均一にしよう!

「引き糊」とは、ある意味昔の「城かべシーラー」代わりみたいなものです。色々な場所で使えますが、特に吸水の激しい下地に塗ることで、下地の水引を止め上塗りを塗りやすくします。

糊の濃い漆喰ですね・・・この材料を薄くしごき塗りして上塗り漆喰を追い掛けします。

城かべ角又や、マポローズやメトローズなどを古代漆喰に入れて使います。

今回は、塗りやすく、厚みが揃うように寒水石の1厘を入れて使います。

また、寒水石とこのような粉末糊を先に空合わせしておくと古代漆喰のような練った漆喰にも直接入れることが出来ます。便利ですね。

このように糊を効かせた漆喰は、シーラーや水打ちがなくても直接砂漆喰に塗ることができます。

色漆喰の大敵は、下地のムラ引きによる色ムラです。城かべシーラーや水打ちでは解消できないムラ引きをこの引き糊で均一にします。

注意点は、この引き糊の厚みが揃わないとまたムラ引きの原因になるので注意して下さい。

③上塗り黒漆喰作り!

いよいよ上塗り材料ですが、以外に大事なのは下地のような気もします。

上塗りは、古代漆喰上塗用と城かべ松煙ですね。

城かべ松煙をまず古代漆喰と同じ硬さくらいに練っておきます。水量は目安ですが、例えば城かべ松煙100gだと水100gぐらい1:1ぐらいでよさそうです。

つくづく思いますが、城かべ松煙の水解け最高ですね!ぜんぜん粒が残りません。

練ったものどおしなのでよく混ざります。

で塗り付け・・・

「引き糊」に追い掛け塗りですが、タイミングは「え!」大丈夫と言うぐらい乾いてからというか手に付かなくなってからが最適です。

あとは水が引くまで押さえていきますが、あまり触らないほうがいいですよ。

見本だとついつい触ってしまいますが、塗り付けてからの1回目の押さえは、一度「しゅっと」引いてからのほうがいいですねぇ~

触り過ぎないように注意でした。

つづく・・・・

この続きは、8月1日のブログに投稿します。

明日もお楽しみに!

![¸$h"u.§Ñ´Â~߶ÐX$U8,ÐgÚ÷éÑvM$VfmA×±pü±ACÖ?I]n_.§Çl¿·927ðί|Të½mJ^j¤$çÂõKþß7û¨*ÒK,®^Wi÷f$ùPuíßÍ"20~UBMÙC{P$ölÃrçç@·p'± !Fü¨ @ È âIï@ëîéiC躶ÑÖùÝûHxçåA·téE§XÛ°¨[/i=Ý2Xc÷wPmVôÆ¿GÔíïúFë¸}W½¾Ò((½+.yýGÑ:Q@RèKð;FÃøPÿÕÖtîÒìUU-B6¨ Ï:ÂÚKÉÕâe%&ÁÁVç½pÎ:ãJü;î}VêY-Ý-¾+ª6@ûÜVøåg:_®:;¥."kÙáÓnHÚ·e0IôláZº0¡ôçÅNè½>çCÔu%½Ã´`¦XÚ7Ã}î6ìän ×ÿI{|²èZK³g¯õÿª?×>4üBÕÐÅ&£öXOtµQÛ¹o÷PRîn3ÌóÌßzI»ÌäÐ#AÔAÔAÔe÷

`àT8) ½íP(-¢;Oî¯oã@E´=¼

xéA%«[ó ÙJã#äPPuP/muuk ÞgAÙãb?5 Ðh]ñÛ®znu zÚf´½bãü²}õÿuÃÓ¥'KÞ?Ô62inOxO>x×ý4þèZý¢^h÷ÐÞÛÈ21ÜPJ¢XÐ*#UEÏÌö ÿÖô/d%h|t2¦7F¤3ü

]kâÇné Z}[ýF5¨QR?7ÝË9ÿ

©`ÅõÒ{®o &mk¥Ä Ü|W ún~úh3n¨ê}o_¾7ü÷¸9A3ä)=ð«äZ!j ê ê ê ê sk3#CA)n8#°ST=ý^#¿½ê[P©Ïù gßì¼Ú7BpcÍýFh¸Ee5ÏÌçîÚ© ®å#](https://www.kinkikabezai.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/07/DSC05579.jpg)