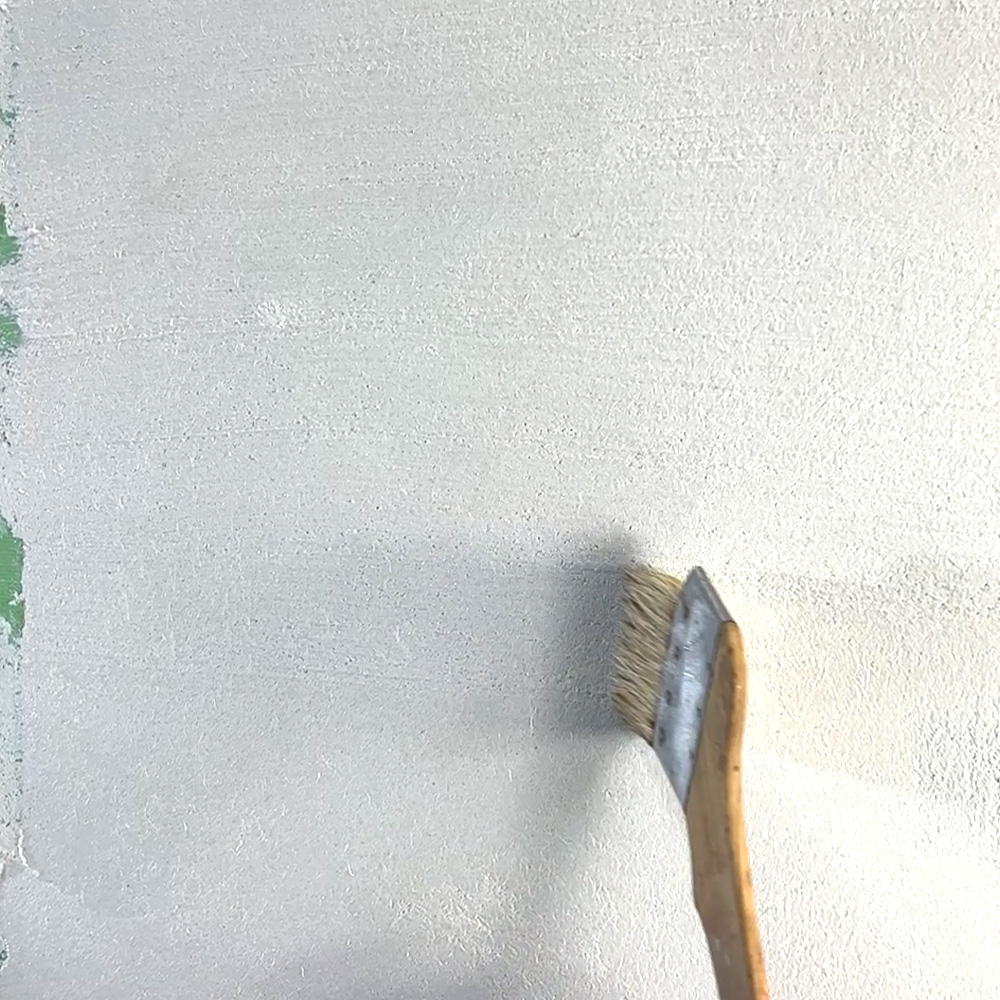

ビニールクロスは剥がさず塗り替える

リフォーム需要が高くなり、土壁や漆喰など、自然素材壁の塗り替えにチャレンジする方が増えています。

塗り替え時、一番多くいただくご相談下地が「ビニールクロス」。

ここでいつも問題になるのが「ビニールクロス」剥がすべきか剥がさないべきか論争です笑

当社は剥がさず塗り替えする方法をおすすめています。その理由をご説明します。

クロスだけ綺麗に剥がれることがほとんど無い

クロスを剥がすと、糊が弱くなり剥がれかけていた部分は綺麗に剥がすことができますが、糊が成分が残り、しっかり定着している部分は

クロスの仕上げ面だけが剥がれ、薄い白い皮のようなものが残ったり、糊成分が強いため石膏ボード表面の紙まで一緒に剥がれ、石膏が露出してしまったりします。

こうなると下地が凸凹になり、下地処理作業が大変になります。

また、薄い皮のようなものが残った部分は強度がそれほどなく、塗り重ねる下地としてはかなり脆弱です。これを残したまま上に塗り重ねると、その部分から剥がれるリスクなどもあります。

以上のような理由から当社では「ビニールクロス」は剥がさず、塗り替えすることをおすすめしております。

当社がおすすめする塗り替え手順は下記でご覧ください

剥がさず塗り替えをできるのはビニールクロスだけ

ただし、「布」や「紙」が材質のクロスの場合は水を吸いこみ、かなり弱くなるため、事前に剥がす必要があるのでご注意ください。