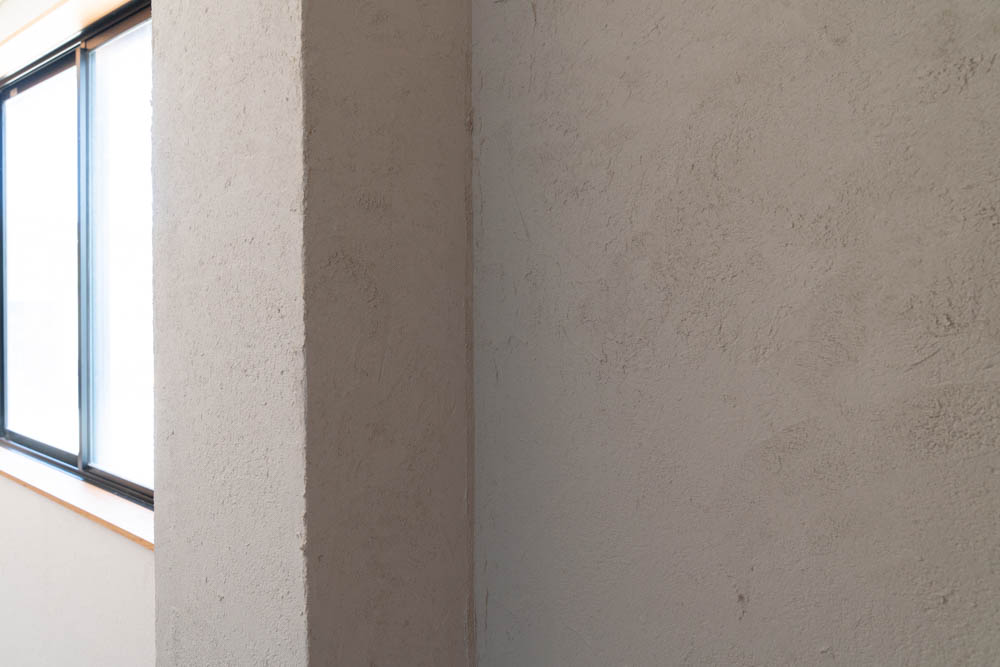

土蔵補修のお問わせは多く仕上げは漆喰

島かべしっくいの使用実績は社寺仏閣を始め、一般住宅内外装、店舗、文化財建築等様々あります。

その中でも実績が多いのが土蔵です。

本来、漆喰や土の持つ調湿性や保温性能等によって、土蔵の中の大事な物を保存するのに最適とされてきました。

ですので、造りは木舞土壁下地→大直し→中塗土→砂漆喰→上塗り漆喰とされてる事が多いです。

では土蔵を補修する時、どうすればいいんでしょうか?

新築の場合は、下地から上塗りまでの各工程があるので答えはあるんですが、補修は現存の壁の状況によって全く工法が変わります。

①まずは壁の傷み具合を把握し、剥がせる部分は全て剥がします。

この際、漆喰部分だけ剥がれて中塗土から下の部分がきれいに残るなんてことは稀です。

上塗り漆喰も剥がれない箇所があったり、水切りに近い箇所は中塗土や荒壁土も剥がれ、木舞の下地(竹部分)まで露出しているかもしれません。

②土まで落ちている箇所は剥がれない漆喰の高さまで補修しなければ塗り替えは出来ません。

③剥がれた下地が土の場合は土自体を補強しないとその後の材料が厚みがあり、重量があるので、折角補修したのに剥離してしまいます。

下地作りが完成すると次は剥がれない漆喰の高さまでの不陸調整です。

モルタルですればいいのか、昔みたいに土で補修するのか、それよりも砂漆喰(中塗り漆喰)なのか・・・

それぞれのメリットとデメリットを考えておすすめを書きたいと思います。

■不陸が3㎜ぐらいまで

・中塗り漆喰「島かべ砂漆喰」で不陸調整するのがいいと思います。

■不陸が3㎜以上ある場合

・中塗土や荒壁土での不陸調整は、下地の土と同じ素材なので相性はいいのですが、乾燥まで日数がかかるのと、材料が重いので、下地の土壁に負担がかかり、補修した土がよほど強固でなければいけません。

・モルタルでの不陸調整は中塗土での補修と違い、乾燥が早いので工期の短縮は出来ますが、モルタル自体の強度が強いので、厚く塗ると、下地の土を補強していても、引き起こし(土をモルタルが引っ張り上げてくる)等のリスクが高くなります。

・おすすめは「島かべ漆喰ドカッと!」です。軽量化された厚付け可能な漆喰で一度に10㎜以上つけてもダレがありません。通常の漆喰(気硬性・・空気中の二酸化炭素を吸い反応して固まる性質)と少し性質が違いセメントのような反応(水硬性・・水の中でも固まる性質)で乾燥硬化を促進しますので、工期も短くて済みます。又、非常に軽いので作業性もよく、壁にかかる負荷も最小限に抑えられ、補修には最適だと思います。

不陸調整が終われば、吸水調整の「島かべドライストップ」を塗布し、下地材「漆喰ベースを」塗り付け、乾燥後上塗り漆喰を塗ればOKです。

この方法で大きな不陸がある土蔵補修も楽々と出来るので、ぜひお試し下さい。