コンクリート下地に漆喰を塗るのに最適な方法は? |

・

コンクリート下地の補修を行った後、漆喰仕上げにするとのご要望で、早速見本作成しました!

まずは、モルタル塗り!コンクリートを補修する材料はモルタルを使う事が多いので、市販のモルタルを塗ります。

もしモルタルにネットを挟み込むならネットをしっかり隠す

余談ですが、モルタル下地の作成の際にネットを伏せこんでみました。

モルタルにネット挟み込む場合は、1回目の塗り付け後、2回目の塗り付けで伏せこんでサンドイッチしてください!その際ネットは表面から見えないよう確実に隠してください。

通常軽量モルタルで下地を作る仕様は、16㎜(8㎜2回塗り)ですがそれはさすがに見本では無理なので省略。

見本ではありますが、やはりモルタルを平滑に塗るのは難しいですね。これが大壁で16㎜厚ともなると大変ですね。やはりプロの職人さんは凄い!

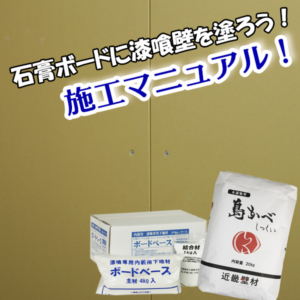

RC(コンクリート)をモルタルで補修した後の施工手順

①まずは1つ目の下地処理【島かべドライストップ】を塗布

・「ドライストップ」は、コンクリートやモルタルの吸水を抑え、その上に塗る材料の急激な乾燥が起こらないようにします。

②次に漆喰専用下地材【漆喰ベース】を施工

「漆喰ベース」は、漆喰の接着力を高め、漆喰の作業性も向上させます。

しかし、漆喰は不陸(凸凹)が大敵です!塗厚が2㎜未満と薄い漆喰は、下地の不陸が浮き出てきやすいからです。

「漆喰ベース」は塗厚が1㎜ほどで、不陸調整が困難です。

なので、コンクリート補修のモルタル塗りの段階で、不陸が無いようにしてください。

新しく作ったコンクリート下地の場合も同様に、セパ穴などをモルタルで埋め、不陸が無いようにしてください。

<<漆喰専用下地材「漆喰ベース」くわしくはこちら・・・

「ドライストップ」は原則完全乾燥です。

3時間~6時間ぐらいで乾くと思います。乾いていないと余計に水が引くので注意して下さいね。

次に、「漆喰ベース」を塗ってみます。

うす塗りの下地材(塗り厚約1㎜)なので、厚塗りは出来ません。よって不陸(凸凹)は直りませんが、非常塗りやすい。

下地がもともとフラット(平滑)なコンクリート下地であれば、なんら問題は無いですね。

さて、いよいよ上塗り【島かべしっくい】塗りです。

日本の伝統漆喰を既調合し、「塩焼き消石灰」「麻すさ」「粉末海藻糊」をブレンドし、水練り後すぐに塗れる上塗り用漆喰【島かべしっくい】です。

【漆喰ベース】にそのまま塗ります。

RC(コンクリート)が下地となる場合、広い面積の壁面になることが多いです。上に塗る漆喰がゆっくり乾くように製造している「漆喰ベース」は、そんな広い面積(大壁)の漆喰塗りにピッタリな下地材ですよ!

★その他漆喰下地関連ブログはこちら・・・

<<住宅外壁に漆喰を塗る場合は何が良い?

漆喰のことならなんでもご相談ください!