ウルトラソイルの問い合わせランキングで一番多いの・・・ランキング!

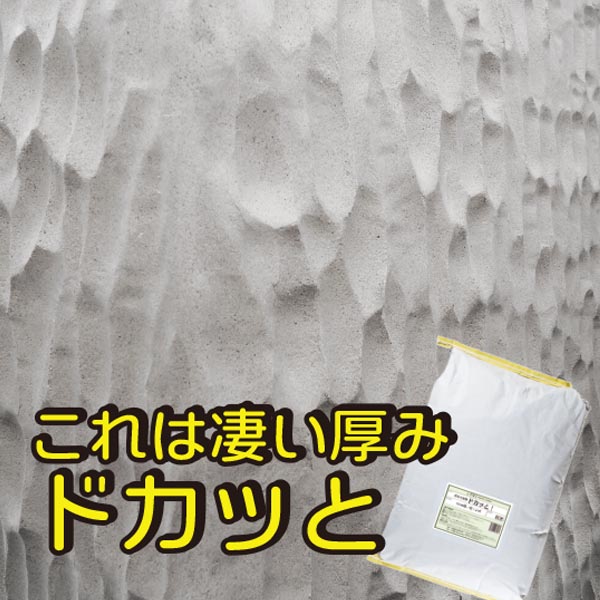

というわけで、勝手にランキングですが、最近人気の土間たたきウルトラソイル!

そんなウルトラソイルの使い方や、その他ご質問について多いのは何か営業部の人たちに聞いてみた?

第3位 コンクリートの上に施工できますか?

この質問が多いですね、確かに最近の建築は必ずコンクリート下地ですからね。

もちろんウルトラソイルはコンクリート下地にも施工できます。

厚み15mmで塗れるので便利です。

第2位 室内でも施工できますか?

この質問も多いですね、最近では土間のある家や和風モダン、古民家暮らしなどがブームですから、こういったニーズも多くあります。

居酒屋などの店舗でもよくつかわれていますよぉ~

極端に和風にならないのが特長かもしれませんねぇ~

第1位 壁に塗れますか?

このご質問がやはりダントツの1位ですね、もちろん施工可能です。

土間たたきを土間から基礎巾木につなげたいなどの要望にもお応えします。

基礎巾木以外にも階段にも使えます。

様々な用途で使えるウルトラソイル!

是非皆さんも如何でしょうか?

ウルトラソイルは、使いやすい1㎡セットなので便利!

ウルトラソイルの施工方法や詳しい情報は、弊社のユーチューブチャンネルでも配信中!

チャンネル登録お願いします。

★SNSで情報配信中!

———————————————————————