「塗り壁にシミみたいな物がある」

「塗り替えたけど下地から何か浮き出てムラに見える」

などのご相談が来ることがあります

これらのほとんどが、下地からくる灰汁(あく)だと思われますが、そもそもその灰汁ってなんなの?というお話です。

一般的に灰汁と聞いて思い浮かぶのが、お鍋や煮物の時に出てくる得体のしれない物(笑)をイメージされると思います。

灰汁の成分は実は色んな成分があり、カリウムやマグネシウム、シュウ酸などの不要な物の総称で灰汁と呼ばれていて、これらを食した時に雑味やえぐみや渋味が出るので、出来るだけ取り除いた方が人がおいしいと感じるいう事になります。

春の山菜とかには灰汁が多いみたいですが、これは草食動物に食べられにくいように進化したとも言われていますね。

灰汁は水に溶ける成分がほとんどなので、水の移動と共に出てくるの場合が多いです。

さて、そうなると塗り壁で気を付けなければいけないのが、塗り壁を塗った時に下地に灰汁の成分があれば、乾燥過程で水と一緒に表面に上がってくるという事です。そして灰汁だけ表面に残ってしまい、ムラになったり、シミになったりと、表面の意匠的にまずい事になります。

各塗り壁材料にも性質があるので、灰汁を通しやすい、通しにくいはありますが、特に白色や色の薄い壁材だと灰汁が目立ちやすくなります。

下地が合板や集成材などの木材や、タバコを吸っていたお部屋のリフォーム等、灰汁の出る可能性のある物は多く、お鍋の時の灰汁のように掬って取り除く事も出来ません。

なので塗り壁の場合は下地から上がってくる灰汁を上塗り材料に到達する前に止めなければいけません。

ではその方法は・・

①出来るだけ早く乾かす

灰汁が表面に出る前に水が抜けきって、壁材が乾けば表面には現れません。

②灰汁止め材を下地などに混入して灰汁は灰汁止め材に引きつけられるようにして表面に出さない

灰汁止め効果のある下地塗り材の中にはこういうものもあります。

③止水効果のあるものを塗布して、灰汁が上がって来れない様にする

塗材を塗る前に止水材を塗布する事で、塗材と灰汁をもっている物との接触を防ぐ事で灰汁を出さない様にします。

経験上一番効果のある物は、③だと思います。そもそも灰汁が出るものに水分を接触させないようにするので当然と言えば当然かもしれませんが・・・

弊社ではこの③のタイプに「島かべプライマー」という製品をご用意しています。

ほぼほぼ水分は止める設計にし、塗り壁の特徴(吸放湿等)を損なわないように空気は通します。

さらに止水を完璧にすればするほど表面はツルッとなってしまい、塗り壁を塗る際に鏝が滑って作業しにくいのですが、止水はしても引っ掛かりもあり、塗り壁の作業性能を落とさない設計にもなっています。

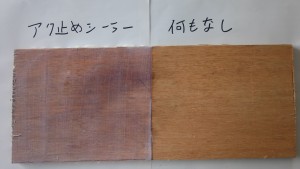

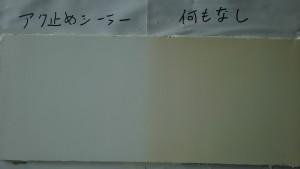

これは灰汁の出るコンパネ下地で実験した写真です。

上塗材を直接塗っています。塗りたてはあまり変化がないように思います。

完全乾燥した時には、あく止めのシーラー材の有無で、これだけの差が出ています。

リフォームの際や、下地で灰汁が出そうなものに塗り壁をする場合には、ぜひ灰汁止め処理をしてから施工をして下さい。