休暇中に、溜まっている仕事を片付けるシリーズで、お客様にお配りする見本の下地作りをやってみた!

弊社の塗見本はすべて社員さんたちの手作りで、ほぼ誰でも見本塗りができます。

手作りなのであまり大量生産もできず、納期もかかり、立派な塗見本ではありませんが、是非ご活用下さい。

≫各種塗見本のご請求は、商品ページかお問合せフォームからご請求下さい。

そんな近畿壁材の塗見本は、下地は石膏ボードを使います。

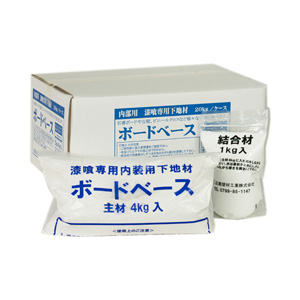

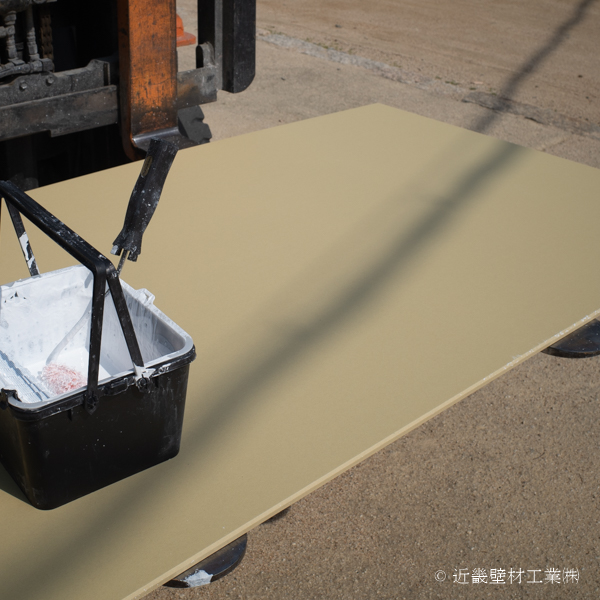

石膏ボードに下地のボードベースを塗って、その上に漆喰や土壁を塗ってお配りしております。

≫塗見本の下地に塗っているボードベース!ボードベースは近畿壁材の製品すべてに対応できる万能下地材

ただ最近増えてきた見本の請求に対して対応すべく、もっと下地塗りの効率を上げなければと考えたのがこの度発売のローラーで塗れる下地材、しっくるんベースでの下地作りです。

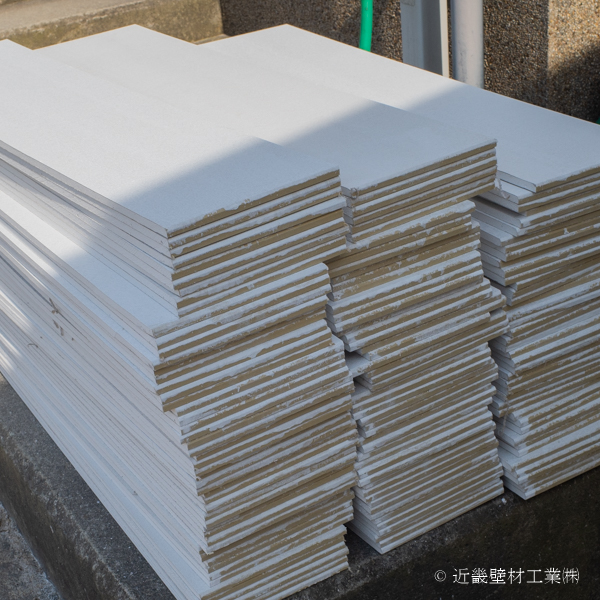

2日は天気も良くさわやかな5月晴れ気分上々で近所の材木屋さんから石膏ボード20枚買ってきました!

20枚あればかなりの量の見本が作れるので、この連休中の作り貯めです。

順調に塗り始めましたが、ローラーでもなかなかきつい・・・

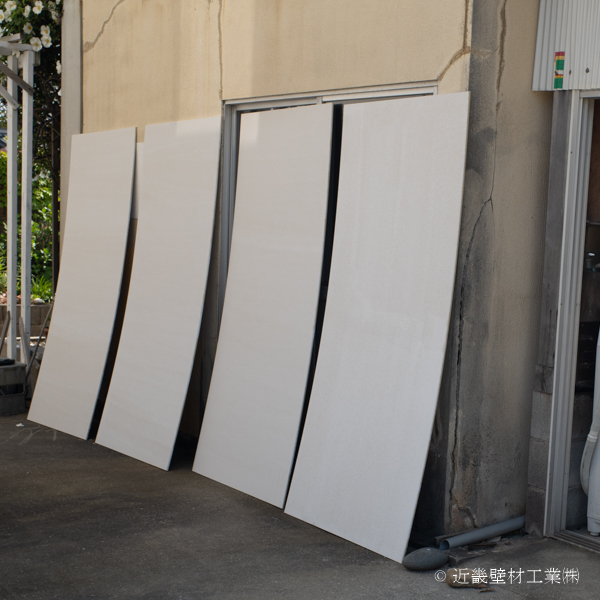

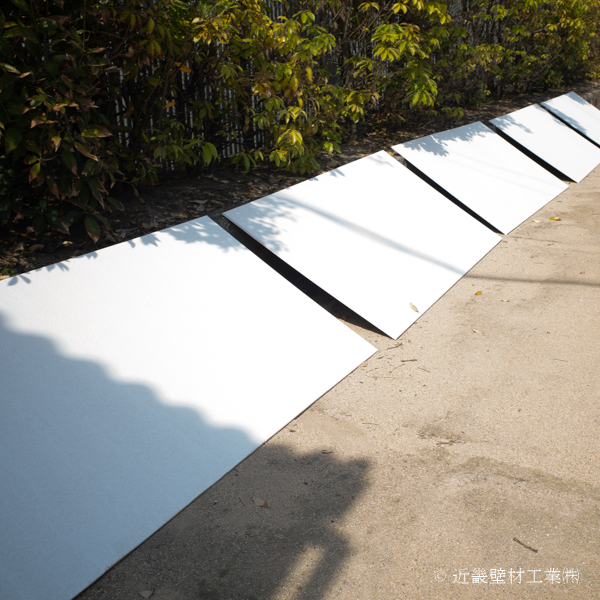

3×6板でも乾燥場所に苦労します・・・

乾かす場所がなくなってきた・・・

天気がいいので乾燥が早い!1時間程度で乾いた!

流石に20枚2日ほどかかるかな?と想定していたが、その日の夕方にカットできそうだ。

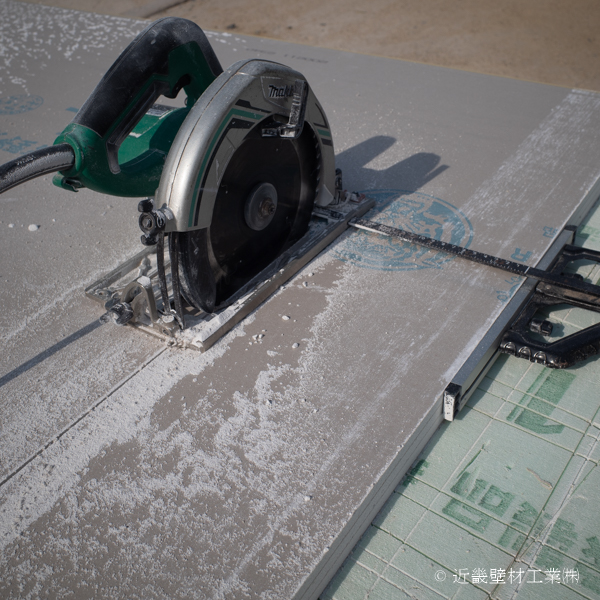

近畿壁材の見本は、20cm幅に短冊切りして各種材料を塗ります。それをお客様のご希望サイズに小さくカットしていきます。

完成!3×6板から20㎝幅なので9枚、それを20枚分なので180枚完成です!

これで連休明けから見本作りができます。

皆さんんも、近畿壁材の製品で気になる物がありましたら資料請求してくださいね。

今回下地塗りに使用した材料は・・・

★SNSで情報配信中!

———————————————————————