・

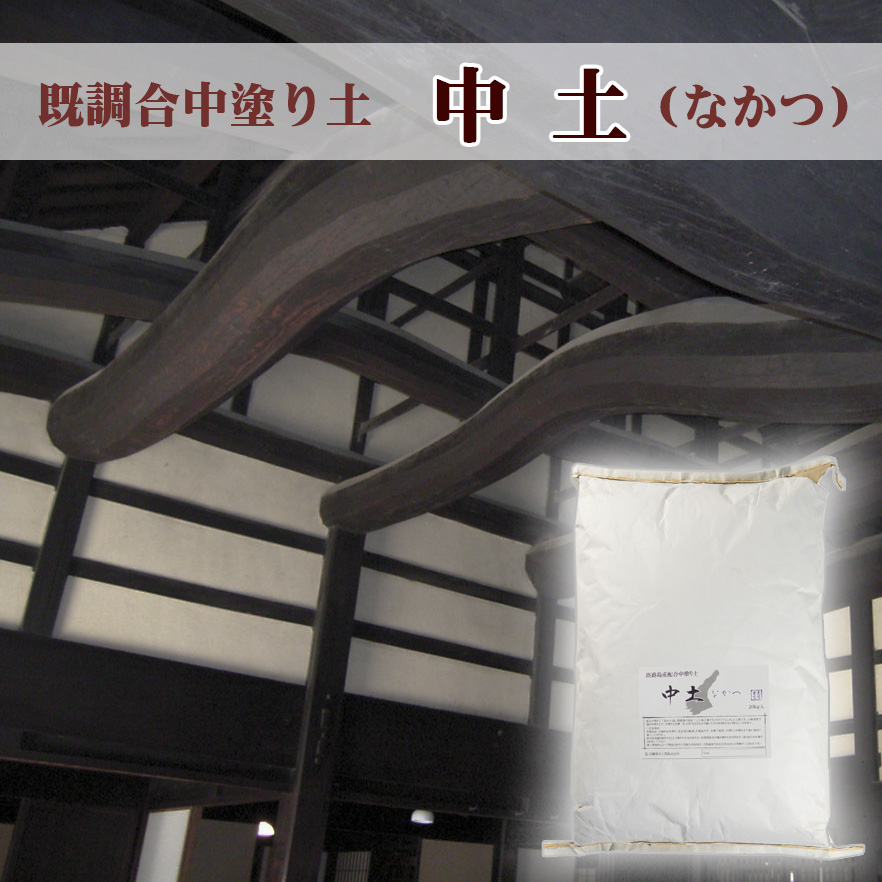

文化財仕様の漆喰|本格的な日本伝統の漆喰をお探しですか?

・

・

本格的な日本伝統の漆喰を作る!

・

島かべ練り漆喰は、

江戸時代から続く日本の伝統漆喰製法を忠実に継承した漆喰です。

・

製品概要

・

① 練り漆喰である。練った漆喰なので水で練る必要がありません。

② 消石灰が塩焼き消石灰である。主成分の消石灰は、土中釜で石炭と岩塩を混ぜ、塩焼きされた消石灰です。

③ 貝灰(かいばい)が配合されている。古い文献にも書かれている、消石灰以外に貝灰も配合している。

④ 糊は、黒葉銀杏層炊き糊である。伝統の漆喰製法と同じく黒葉銀銀杏草炊き糊で練ってある。

⑤ すさは、麻すさである。

このように、昔ながらの日本伝統の漆喰製法を忠実に継承した漆喰であることがご理解いただけるのではないでしょうか。

そもそもの開発のコンセプトは、文化財で使用するために、配合も文献や文化財担当者のご意見を参考に作り上げた経緯もあり本格的です。

通常使われるMCや粉末海藻糊なども使わず、炊き糊だけで練り上げてあるのが特長です。

最近は、古民家改修や社寺建築も採用されています。

仕上げ材以外にも中塗りの砂漆喰として使用されるなど、寒水石などを入れ、屋根漆喰や中塗り漆喰としても使われることが多くあります。

・

また、漆喰用の油も練り込まれているので撥水性も高く、仕上げ材としては非常に優秀な漆喰です。

最近では、兵庫県明石市の明石城改修などにも使われました。

・

それでは、ここで伝統の漆喰の素材について

・

まずは 「塩焼き消石灰」

・

弊社の漆喰に使う消石灰は、石灰岩を伝統的焼成方法土中釜で焼きます。石灰岩は、海中の生物の遺骸が長い年月をかけて堆積し地殻変動で隆起し地上に出てきたものです。貝や珊瑚などの海中生物と元は同じです。石灰岩同様に貝殻や珊瑚から貝灰や珊瑚灰をとり漆喰を作ることはでき、その歴史は石灰の漆喰より古いとも言われています。

日本唯一の豊富な鉱物資源として私たちの身近なところで多く使われており、セメントの原料や肥料、水害時の消毒、鉄の精錬、こんにゃくの凝固剤や乾燥材、運動場のライン引きなど私たちの生活に欠かせない物となっております。その中でも当社の漆喰は昔からの伝統的な塩焼きを利用し、石灰岩とコークス、岩塩を交互に投入し1000~1200℃の高温で1日かけて焼くといった手間のかかる製造方法にこだわっており良質で品質の良い消石灰になります。

・

そして「黒葉銀杏草海藻糊」

・

漆喰はほとんどが石灰からできており海藻糊は少量しか入っていません。

しかし、重要な役割を果たす原材料なのです。漆喰の作業性を良好にし急激な乾燥を防ぎ、付着強度向上などにも役立っております。西洋の漆喰には利用しない日本独特の材料です。

日本の漆喰が真っ白で真直ぐに塗り接ぎ無しに塗る事が出来るのもこの海藻糊が入っているからです。ただ、ボンドなどとは違い、漆喰を硬くしたり漆喰を固めるためではありません。漆喰は石灰の硬化反応で固まり、鏝押さえする事で硬くなります。

・

最後に「麻すさ」

・

漆喰は水が蒸発し乾燥すると収縮します。この収縮による割れを防ぐのが麻すさ(麻繊維)です。麻すさは強靭で耐アルカリに優れ弾力性や吸水性に優れ昔から麻ロープや麻袋の再利用品として漆喰には使われております。ただ漆喰のすさは亀裂防止だけが目的ではなく、海藻糊同様に材料の水持ちをよくし、乾燥を防ぐと共に鏝すべり鏝離れを良好にする作業性を向上させる目的にも使われております。

基本この3つの素材で漆喰はできているとお考えいただければと思います。

・

伝統的な漆喰壁に関して資料お送りします!