伝統工法での古民家改修現場にお邪魔しました! |

・

古民家改修!文化的建造物にも使える本格派の漆喰

・

・

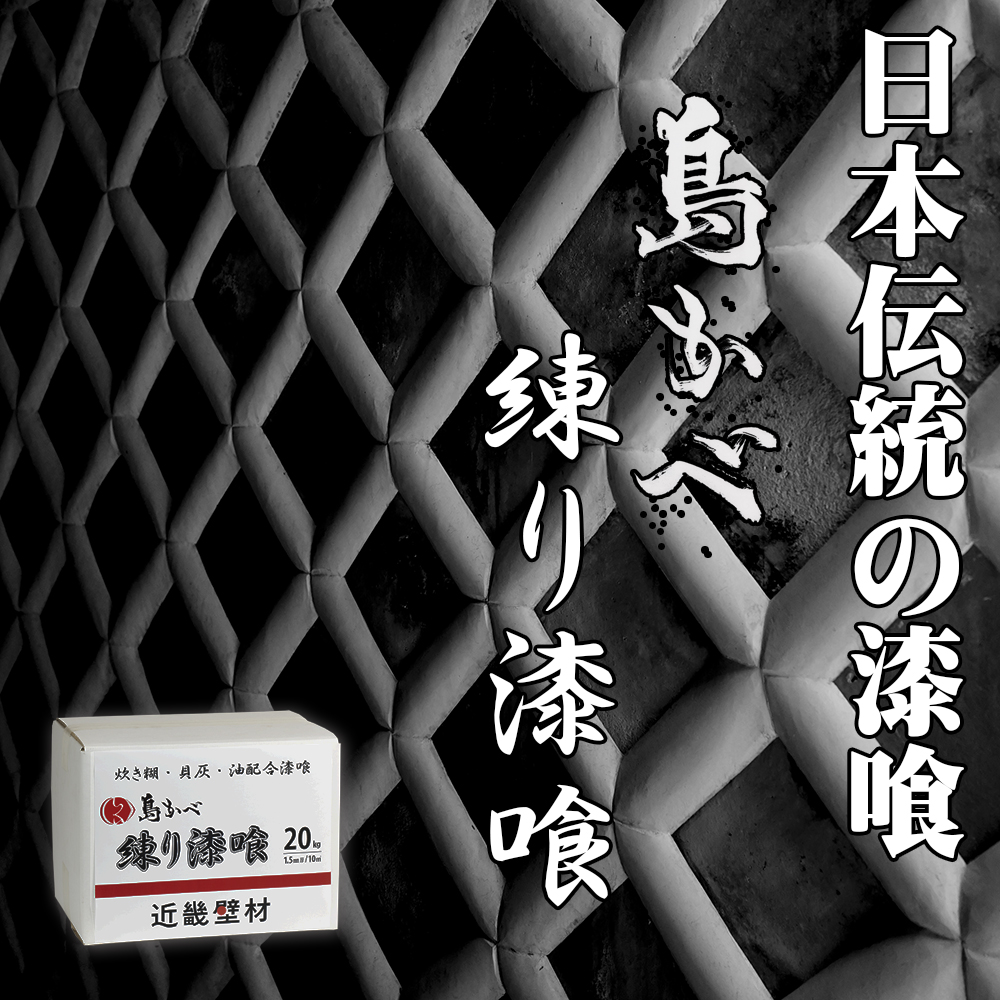

いつもお世話になっている職人さんが、「炊き糊の漆喰が欲しい!」と言われたので、貝灰・炊き糊の漆喰「島かべ練り漆喰」を現場でご使用頂く事になりました!

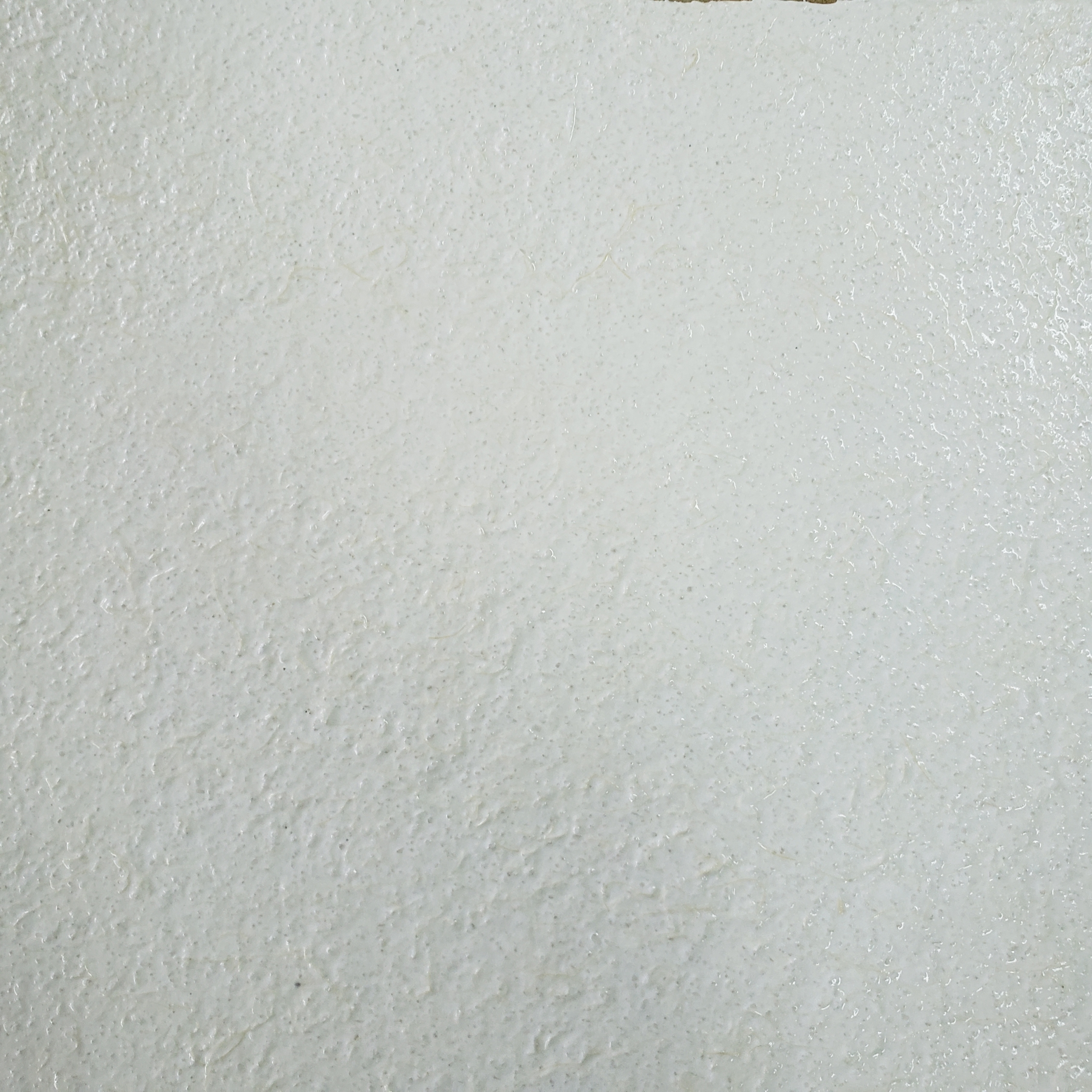

島かべ練り漆喰は、消石灰・炊き糊・貝灰・麻すさと日本の伝統漆喰製法を忠実に継承しており、今回のような素晴らしい現場に最適です。

すでに砂漆喰まで完成しているので、現場を見せて頂きながら色々教えて頂きました。

Q:この現場での工法は?どんな下地を使っているんですか?

A:もちろん、古民家改修なので、下地は小舞荒壁、その下地を時間をかけて中塗り土で改修しています。乾燥後砂漆喰を使っています。

Q:砂漆喰は?何をお使いですか?

A:近畿さんに申し訳ないけど、今回は土佐漆喰の半田で砂漆喰にしています。

なるほど、厚塗りで不陸が取りやすい半田の砂漆喰は便利ですからね・・・

「次回は是非、ドカッとをお試し下さい!」

≫古民家改修に便利!ドカッとは、土壁、モルタルの不陸を一発で直す優れもの!

Q:この上に島かべ練りしっくいを塗るんですね!

A:もちろんでも、砂漆喰の上はすごく水が引くから引き糊に追い掛けで塗るよ!

なるほど、そのほうが、引きが安定しますからね。

というわけで、この現場はとにかく丁寧に時間をかけて行っているそうなので、これからも取材させて頂きます!

島かべ練り漆喰完成楽しみですね!

日本の伝統的な本物の漆喰をお探しのお客様!是非、島かべ練り漆喰お試し下さい。

島かべ練り漆喰に関しての資料お送りします。