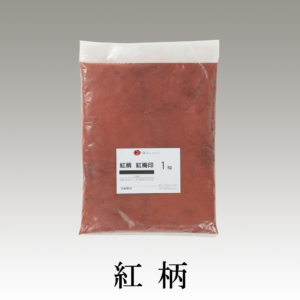

ベンガラは、伝統的な顔料で味わいのある色味!

江戸時代にインドベンガル地方から輸入され広まったと言われる「紅柄(べんがら)」。

本当は天然素材として産出する赤い鉄鉱石ですが、現在の市販品は酸化鉄赤として工業用に作られたものになります。

ベンガラの表記は様々、当社では「紅柄」と表記していますがは、一般的に「弁柄」とも表記されることもあります。

漆喰壁やその他の塗り壁の顔料以外にも、塗料や防錆材、クレヨンやインクなど様々な着色顔料として使われてきました。

滋賀県なんかを車で走っていると、住宅の柱が「赤」だったりしますが、これも防腐剤代わりにベンガラを塗っているそうです。

紅柄で着色したデザイン!

このデザインは、白い土壁をベースに紅柄で着色しています。

その結果、紅柄の淡い赤色が和風の雰囲気を醸し出して、落ち着いた仕上がりになりました。

どうですか!?紅柄を使って着色したデザインも味わいがあっていいですよね~。

漆喰など塗り壁の赤色の着色に、ぜひ「紅柄」をお試しください!