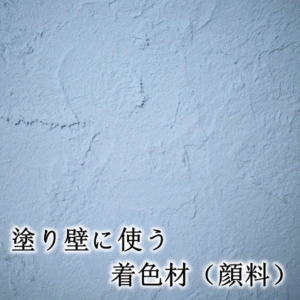

塗り壁の着色には無機顔料!

塗り壁の歴史は古く、大昔から土や顔料を使って着色されてきました。

混入する着色材の量を調整することで、お好みの色にデザインできるのが左官仕上げ!

色の濃淡だけでなく、色の3原色を組合わせることでどんな色でも再現可能!つまり着色材のバリエーションは無限にあるんです。

この塗り壁に使われる着色材が「無機顔料」なんです。

無機顔料とは?

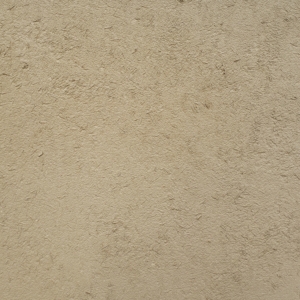

漆喰やモルタルはアルカリ性で出来ており、特に漆喰の強アルカリ性でも反応することなく、変色しないのが特徴です。

ただし、無機顔料だからと言って、絶対に色ムラが起きないわけではありません。

例えば、漆喰は冬場のような寒い時期には、乾燥スピードが遅くなって色ムラになるリスクがかなり高くなります。

さらに、外部で雨が当たりやすい場所の漆喰施工は、二次白華と言われる色ムラが起こりやすくなります。

なので、漆喰を着色する場合は特に施工方法に注意してください。

当社で販売している顔料「壁カラー」シリーズは、無機顔料なので漆喰や土壁など様々な塗り壁に使用することができます。

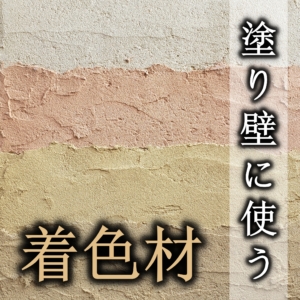

壁カラーには、どんな色があるの?

当社の着色材「壁カラー」は全部で17色!

原色となる5種の「壁カラー 基本色」、当社オリジナルの淡いパステル調7色の「壁カラー オリジナル色」、土壁の色を濃くしたい場合や土風の仕上がりにも使える「壁カラー 土色」がございます。

もちろん、漆喰以外にもモルタルや土壁等の塗り壁にも使えます。

当社の様々ないバリエーションを取りそろえた「壁カラー」は、分散性がいいので使いやすくオススメ!

塗り壁の着色には、無機顔料の「壁カラー」をお試しください。

塗り壁の着色に関するブログは下記のバナーをクリック!