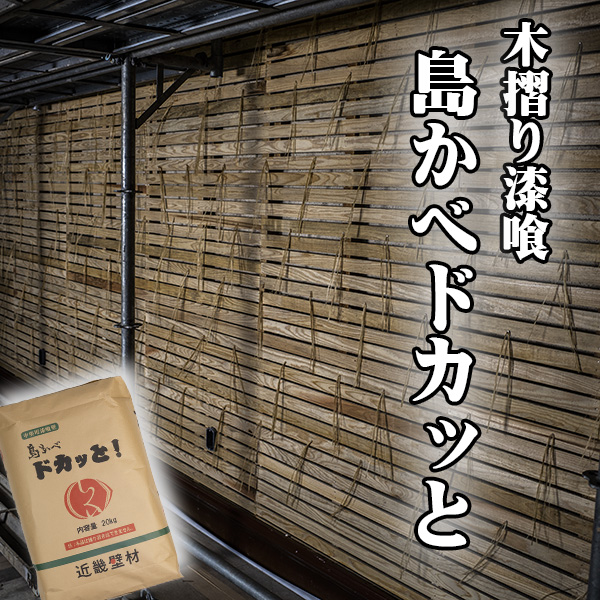

完全自然素材の木摺り下地は、機能に優れている!

木摺り下地の歴史は長く、明治~大正時代に洋風建築の住宅内部の需要で普及したと言われています。

最近では、文化財の改修工事でしかほぼ見なくなりました。

コスト的に厳しいのか、一般住宅で木摺り下地を見かけることは、今ではほぼありません。

木摺り下地ってどんな下地?

木摺り下地には、様々な種類がありますが当社では厚み20mm幅30mm程度の杉や檜の胴縁をだいたい幅7㎜程度の間隔で打ち付けることを推奨しています。

下地の素材は、無垢の木と漆喰だけなのでエコな下地として、文化財などに使われてきました。

ただし、外壁の施工ではやはり実際建築するとなると、コストや工期面でも難しいようですね。

木摺り下地のメリットはこれ!

〇自然素材の無垢の木と漆喰しか使わないので、シックハウスや文化財に使える!

〇石膏ボードや新建材のように切れ端など産廃が少ない!

〇施工後は、漆喰を20mmと分厚く塗るので結露やカビの心配がない!

木摺り下地は、様々なメリットがあるので漆喰の施工に使用されています!

そんな木摺り下地に、ドカ付けが必要な漆喰塗りにはこの製品!

厚塗り可能な島かべドカッとは、便利で使いやすい中塗り用の漆喰です。

一般的な中塗り漆喰の倍以上の厚みを、一度に付ける可能です!

木摺り下地の施工に、是非ご利用ください。

伝統左官工法のご質問は、当社におまかせ。